原创作者:龙正忠

花垣县吉卫镇矮坡苗寨窑洞式水井。

从城市到乡村,家家户户都用上了自来水。我们在解决了吃水大难题的同时,也失去了许多与水有关的事物,比如水井、水桶、挑水、水缸等。

在乡村解决自来水之前,村民们用水基本靠肩挑背抬。体力上的辛苦不必说,关键是难找水源有保障的水井。水井成了一个村、一个寨的重要资源。在乡下,有个好水井,是一件值得骄傲的事,也是一件令人羡慕的事。

“吃水不忘挖井人”,水井在老一代人的心里是极为重要的存在,我们这一代人,也没有忘记水井的价值与意义。

对水井的记忆,基本上是从家乡开始的。

我的乡下老家,这几年有自来水了,水源比较好,很少断水。这水从好几公里外的杉木冲水库引来,没有污染,干净卫生。之前,我们乡下老家吃的是井水。

我们老家的水井在后山的半山腰,清凉、清澈如玉。

我们家有块自留地在这口水井旁边,小时候,常与奶奶在自留地里劳动,口渴了,就到这口水井找水喝。

井水从一个不大的石缝中溢出,沿着地势一路往下流去。沿途长满了一种叶大、无主干的草,我们把这种叶子摘下来,卷成勺状,用它来舀水喝。为保护这种大叶草,我们不会多采,喝过水后,把叶子放在水井边,当天若还在劳动,口渴了,再用这片叶子舀水喝。心中有他人,野外喝水也应该算是一种训练的机会。

保靖县扁朝村的古井。

这水流过四五十米的土质水沟,落到一个石质平台上,再流往一片石质坡地,再跳下一个石质高台,进入一片石质坡地,最后注进一个人工小水池,水在这里汇聚起来,寨子就在水池的下边。井水从井口到这个水池,有来米的距离,严格来说,这里已经不能算是井水了——虽然其源头是水井。

从我家里走到这个小水池,大约来米,小时候看着父母把水挑回家,倒入水缸里。渐渐长大后,进入三四年级时,水桶挂在扁担上,挑起来不触地,我开始挑水了。开始挑半桶水,水“跃”出水桶,常把鞋子和裤子弄湿,“半桶水,浪得很”,我们小时候就深刻体会这个歇后语了。解决这个问题很简单,在桶子里铺上一片宽大的树叶,就不“浪”了。到了五年级,就能挑满桶水,也不需要放树叶了。

我们半边寨子几十户人家,基本上用这个水池的水。在我们的印象中,要吃水,就得自己去挑,直到我参加教育工作了,假期在家,常挑水。

我们小时候到青年时期,只要在乡下老家,是不喝开水的,直接喝水池里挑回来的水,也没得什么病。只是到了夏天,水池的水温比较高,要想喝到凉水,就得爬到半山腰的水井里去装。一般拿两个热水瓶,装上两瓶,够一家人喝半天。

读小学时,突发奇想,能不能在家里的水缸里养鱼?说干就干,捉鱼是我们的特长,抓几条小鱼,洗净,直接放进家中的水缸里。过了好长时间,父亲才发现水缸里有鱼。也奇怪,严厉的父亲没说什么,这鱼在水缸里养了很长时间。我们每天在家里都喝养了几条小鱼的水缸中的水,也没什么不适或因此而生病。

前些年开始流行喝矿泉水时,以为是稀奇物,仔细一瞧,才知道我们是喝矿泉水长大的!

花垣县吉卫镇矮坡苗寨窑洞式水井,从内往外看。

我们读小学那几年,学校旁边有几口水井。学校没有围墙,没有校门,前打后通,没有保安,没有安全需知,没有这样那样的保险、责任书、安全预案,等等,照样很安全!学校不会提供水让我们喝,我们压根就不会要求学校要提供水让学生喝,口渴了,课间就跑到水井边喝个够。

我们寨子背后是莲花山脉。我们上山劳动有几条路,每条路上,都有好几口水井,长年不干,至少在我们的印象里,从来没有干枯过。上山劳动,特别是劳动归来,我们会到这些水井打水喝。

小时候,大人们给我们做了示范,不能趴在井边喝水,要用大张的叶子做成勺状舀水喝,或找一根空心的草,掐去两头,趴在井边吸,最后一口不能喝下去,要吐到井外的空地上。大人们说这是喝水的规矩。当时,我们不知道是什么原因,就按大人们的做法去“落实”。后来才知道剧烈劳动,如挑柴等,口渴了不能急着喝大量的水,要慢慢来,不然容易引起不良反应;最后一口吐出来,就是不要暴饮暴食。

几千年来,水井代表着家乡、故乡,故有“背井离乡”之说。

现在,已经不用到水井挑水,家家户户有自来水了。但自来水不能取代的,是经受水井恩泽与哺育之人对水井的情怀。

花垣镇一碗水苗寨的古井。

花垣镇古井。

保靖县白云山知青场古井。

花垣县长乐乡纳吾车古井。

花垣县花垣镇花香苗寨古井。

(全文完)

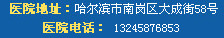

版权信息:出于传递更多信息目的,仅供分享不作任何商业用途,此文版权归原作者所有。我们尊重原创,重在分享,如有来源标注错误或者侵犯您的合法权益、如需联系我们或需转载原创授权文章,请通过邮箱与我们取得联系,我们将及时处理,谢谢。

邮箱

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbyf/9236.html